|

|

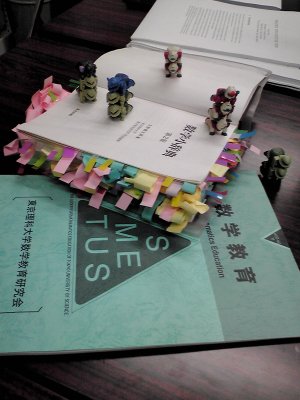

「数学小辞典第2版」

東京理科大学数学教育研究所編集

共立出版株式会社

(2010年4月15日第2版1刷発行)

なお、東京理科大学生協書籍部に置かれているものには、

一年以上前から次のような帯が付いています。

帯表:

東京理科大学

創立125周年記念出版

本学『数学教育研究所』の総力を挙げて編纂!

帯裏:

○編集幹事 (五十音順)

眞田克典, 澤田利夫, 新妻 弘, 宮岡悦良, 宮島静雄

○編集委員 (五十音順)

池田文男, 伊藤 稔, 江川嘉美, 加藤圭一, 小池直之, 小谷佳子

齊藤 功, 清水克彦, 瀬尾 隆, 矢部 博, 吉岡 朗

(以上, 東京理科大学理学部・数学教育研究所 所属)

○執筆協力者

[3名の実名が出ているが略します]

上記出版物には

「常識を超えた量の数学的内容の誤り」があると予想されます。

現在まで延べ6時間みて、

数学的に完全に誤った内容を含む項目は150項目以上、

不適切な記述で意味が不明確なものも合わせれば200項目以上

みつけています。

(統計的には全体で1000項目以上あると推測されます。)

本書が数学の初学者向けの小項目主義の辞典

ということを考えると(専門書とは異なり)、

仮に間違いが100項目だけでも無価値であり、

数学が理工系学問の基礎であることを考えれば

無価値以上に有害(実害が出る可能性もある)です。

この数学小辞典第2版は

「間違いだらけの数学小辞典」であり、

これを出版し既売分を放置していることは、

「読者を騙して有害な情報を拡散することになり、公益に反しています。」

特に、本数学小辞典の想定読者のうち、誤りに気付き難いと思われる

中学・高校生の数学の学習を阻害し、

受験で使えば被害が出る可能性があります(実例は別頁に載せます)。

なお、私は初版(1968年)の編著者の先生方(物故)に

直接お世話になっていましたので、

2010年4月に、この第2版を理科大生協書籍部でみたとき、

校費(教育研究費)で購入しました。

本数学小辞典を批判することは、お世話になった先生方への

裏切り行為になるのではないかと逡巡しておりましたが、

(本来、私はこの数学小辞典を推奨する立場なのです)

あまりに間違いが多く、

「それを知っていて放置しておくことは教育倫理に反する」

ことと、本数学小辞典第2版の最初に書いてある

「『数学小辞典第2版』刊行にあたって」

をみると、

「(1) 現行の項目をすべて見直した。発見された誤りは正し、

最新の状況に沿うものとするとともに、

正確でわかりやすい記述かどうかをチェックし、必要に応じて修正した。

また、時代の変化で廃用された用語は削除した。」

と書いてありますから、

「(初版の誤り等にも)全責任が第2版編集者が負っている」

ことが明白にされていましたので、

「第2版編集者(と共立出版)に、

初版の先生方と東京理科大学の名声を借り、

読者に誤った知識を流すという教育倫理に反する行為

の主たる責任を負っている」

と確信できました。なお、数学科の編集幹事・委員の中には、

誤りは殆ど初版からのものであるといって、

責任転嫁しようという意図があるようですが、上記の記述で

「現行の項目をすべて見直した。」

と書いていますからそのような言い訳は許されません。

私はこの「数学小辞典第2版」の編集には一切関係ありませんが

(1) 教育者(特に、他の理工系学問の基礎である数学の)としての倫理観と

(HPの脱背理法でも書いたように、

「正しいことを教える」は教育の第一義と考えています。)

(2) 東京理科大学理学部第一部数学科の教授

(現在数学科の教授は4名で、私 安部直人 と、

眞田克典(代数学、編集幹事)、

清水克彦(数学教育、編集委員)、

宮島静雄(解析学、編集幹事) )

としての立場から、

編集委員・幹事に

(a) 先ず、これ以上被害が拡がらないように出版を停止し、

[2010年5月には数学科に属す編集幹事に伝えました]

(b) なるべく早く良心的な改訂作業をし、

[(a) から数ヵ月後以来、機会あるごとに催促しました。]

(c) 既売分の小辞典の読者に対して(被害を受けないよう)

その結果を(広く)公表すること、

を数度に亘って勧告し、

学生(本学・他大学)には講義で、

卒業生で教育者となっている者・他大学の知人には折に触れ、

(彼等自身は購入しないと思うが、教え子が買う可能性や

図書室や図書館が購入し、学生がそれを使う可能性があるので)

上記の事実につき継続的に警告してきました。

残念ながら、現在までの編集委員・幹事の対応としては、

(d) 2010年9月の第2版2刷において、

私が最初に指摘した5項目(第2版2刷で修正すると確約された)

に加え全9項目を修正した。[次項(e)と比して非常に少ない。]

ところが、2011年5月の時点で東京理科大学書籍部には

2010年9月第2版2刷(9項目訂正)と

2010年4月第2版1刷(未訂正)「正誤表」もなく

数冊づつ混ざって店頭においてある(開いて奥付をみないと区別不可能)。

生協書籍部に、併売されている1刷と2刷の差異を確認してもらった上で、

「併売をするなら正誤表があるはずだ」と、共立出版に問い合わせてもらったが、

共立出版からの返事は 「正誤表は無い」とのことでした。

このことから、編集委員・幹事と共立出版は、

「修正が入ったということ自体を隠したい」

「誤った箇所があっても、そのままで売りたい」

という

「購買者不在の商道徳、読者不在の非教育的倫理観」

しか持ち合わせていないと解りました。

(e) 2012年11月20日に

東京理科大学総合教育機構・理数教育研究センター

数学教育研究部門/東京理科大学 数学教育研究所(通称)

http://www.rime.kagu.tus.ac.jp/

のHPの「数学小辞典第2版」読者サポートに

「数学小辞典第2版1刷」(共立出版)正誤・訂正表 [PDF]

として公表されました。

2012年11月20日分はA4で3頁22項目が訂正、

に始まり数回の更新の後、

2013年 2月 4日分はA4で7頁91項目が訂正

されていますが、この91項目と私の見つけた200以上の項目につき、

共通部分は10項目以下ですので、合わせて280以上は訂正すべき項目が

含まれているのです。

これは進歩ですが、上記HPを見る人は恐らく東京理科大学の関係者だけでしょうから、それ以外の読者は放置されています。本来ならリコールするのが最善の策と思えます。実際、最近(2010)米国では、大変に良心的な「本のリコール」の例があるようです:

「『間違った記述があったとしてリコールされたDIY本』

( http://slashdot.jp/story/10/01/18/0423220/ からの一部引用)

1月8日付のAP通信の記事によれば、約100万部近いDIY本のリコールが行われているそうだ。この書籍を発行したのはアラバマ州の出版社Oxmoor

House社。住宅内の電気配線や修理に関する誤った記述に従うと感電や火事を起こす危険性があるため、自社本の自主回収を開始したとのこと。1975年版から最新版までを対象にしており、全米各地の書店やホームセンターで販売されているとのことで、それなりに有名な定番シリーズなのだろう。現在までにそれが原因の事故は報告されていないそうなので、良心的な対応とも言える。」

[*現在(2013/02/25)更新が中断しているようなので、本HPでも独自に

「数学小辞典第2版1刷」(共立出版)誤表

を公表していきたいと思います。この頁の末に掲載します。

また、私が警告してから2年半も経ってやっと公表する理由としては、

「簡単な数学的間違いにも気付かない無能教員達」

であるか、

「間違いに気付いても、公表はなるべく少しづつで遅くしたい」

この後者は教育倫理に反することですから、動機がなければ考えられません。

一方、客観的事実として次のことがあります:

(3) この出版を業績として受益し最も責任が重いと考えられる

2名の編集幹事:

理数教育研究センター客員教授・前数学教育研究部門長 澤田利夫、

理数教育研究センター数学教育研究部門長 新妻 弘、

と1名の編集委員:

大学院科学教育研究科 科学教育専攻(M)教授 池田文男

が2013年退職、

また、次に責任が重いと思われる編集幹事1名:

理学部第一部数学科教授 宮島静雄

が2014年退職する。

(4) 出版の翌年2011年に開設(を文部科学省に認可された)

東京理科大学大学院科学教育研究科 科学教育専攻(D)

の数学コースの教員の教授4名中2名が編集委員である。

大学院科学教育研究科 科学教育専攻(D)教授 伊藤 稔

大学院科学教育研究科 科学教育専攻(D)教授 清水克彦

勿論、これしか動機となりうるものを思いつかないというだけで、

断定しているわけではありません。

理数教育研究センター、大学院科学教育研究科

に属している幹事・委員は、

「数学小辞典第2版」の数学レベルが「数学教育」にあたるので、

「数学小辞典第2版」の編集は主たる研究業績と認められる。

よって、その内容には責任が重い。

この人達がすべての項目に目を通すのは当たり前です。

一方、それ以外の幹事・委員は、

「数学小辞典第2版」の編集は研究業績とは認められず、

教育に少し貢献したぐらいとしか評価されない。

数学教育の教員の手に負えないレベルの数学の部分だけしか見ていない

事も考えられます。その証拠に、

「高校数学レベル以下の数学の部分にも、まさかと思う間違いが大量

に含まれています。」

「東京理科大学には無能な教員達がいる」

ことが露呈するのは時間の問題であり、

東京理科大学の歴史・名誉を毀損してしまうのも確実であるが、

*(東京理科大学創立125周年記念事業の一環として、

東京理科大学が公認しているので、大学自体の責任も問われる)

更に辛辣な事は、

その間違いだらけであることを意図的に隠して

(出版後2年以上経って、HPという私的な場所では少しづつ公開はしているが)、

教育的に有害な「数学小辞典第2版」を出版し続け、

既売分の読者にそのことを知らせず放置しているのは、

東京理科大学の、

教育機関として最重要な「教育倫理」の欠如

を問われることになります。

*の経緯は

東京理科大学数学教育研究会(会長:池田文男) [以下理数研と略す]

[池田文男:間違いだらけの数学小辞典の編集委員]

編集発行の雑誌

数学教育 第52巻 第2号

発行日 平成22年10月 1日

の記事:

『「数学小辞典」改訂を振り返って』

共立出版(株)編集製作部 吉村修司

前会長 東京理科大学 教授 澤田利夫

[澤田利夫:間違いだらけの数学小辞典の編集幹事]

p20において、

「理学部数学科の新妻弘教授([間違いだらけの数学小辞典の編集幹事])

が塚本理事長に働きかけて、

東京理科大学創立125周年記念事業の一つとして実現する運びに至った」

とありますので、大学が公認している形です。

なお、この雑誌をみると、

「間違いだらけの数学小辞典」の編集幹事

眞田克典(論文審査委員会委員)

澤田利夫(理数研前会長、理数研教科書募金委員会会長、論文審査委員会委員)

新妻 弘(理数研教科書募金委員会委員)

「間違いだらけの数学小辞典」の編集委員

池田文男(理数研会長、論文審査委員会委員長)

伊藤 稔(論文審査委員会委員),

清水克彦(事務局長、論文審査委員会副委員長),

が「東京理科大学数学教育研究会(理数研)」の重要ポストにおり、

上記記事のように「間違いだらけの数学小辞典」に関する記事(一種の広告)を

載せています。

「東京理科大学数学教育研究会(理数研)」が

「間違いだらけの数学小辞典」の販売促進の下部組織として使われている形です。

理数研の会員には、東京理科大学出身の教員(私の教え子も)が大多数なので、

母校の教員を信じて「間違いだらけの数学小辞典」をそれと知らずに

自費で購入したり、図書室や生徒に推薦(善意の加害者)している

方もいると思います。

このような方々に、「間違いだらけの数学小辞典」の実態を

いち早く知らせないのは被害(二次被害)を拡大させることになりますが、

「東京理科大学数学教育研究会(理数研)」のHPや会誌にはそのことは

一切触れられていません。

「間違いだらけの数学小辞典」の実態が明らかになり、

その編集幹事・委員が理数研の重要ポストにいることは

「東京理科大学数学教育研究会(理数研)」全体の

教育レベルと教育モラルを疑われ、当研究会の会員は

数学教育の世界で肩身の狭い思いをすることとなります。

「理数研教科書募金」をしているようですが、今のままではこの教科書は

誰も相手にしてくれなくなり、募金をしても無駄になります。

なお、上記の論文審査委員会というのは、上記雑誌の記事:

『査読つき論文投稿のご案内』にある

東京理科大学数学教育研究会会誌「数学教育」

の査読つき論文の論文審査委員会のことです。

ここには「間違いだらけの数学小辞典」の編集幹事・委員が

論文審査委員長・副委員長・委員(3名)

として最重要ポストに入っていますので「査読つき論文」といっても

「間違いだらけの査読つき論文」と思われ、

低い評価しかえられません。

「間違いだらけの数学小辞典」の編集幹事・委員が

要職から外れないと、歴史の長い

「東京理科大学数学教育研究会(理数研)」

は「間違いだらけの数学小辞典」と心中することになります。

記(「誤表」)

私が既に見つけている間違いを含む項目(200項目を越す)を

すべて編集幹事・委員に知らせていない理由は

(f) 彼らには、「

なるべく誤りの発覚を、先延ばししたい」ので、私が指摘した部分や読者から来たクレームのみに対応し、自発的に探すことをしない。誤りが少ない場合はこれでよいかもしれませんが、常識を超える量と質の誤りがあります。

私が延べ6時間程度で読んだ部分は、全体のほんの一部であり、(能力のある)人数と時間を掛けなければ、全体を精査することは不可能です。

(先ず出版を停止することは不可欠です。出版を停止して、本格的改訂の意思があれば、今まで見つけた誤りも教えるし、協力もすると告げてありました。しかし、私が指摘して2年半以上経過していますから、全国紙に謝罪広告を出し、リコールするしか無いかもしれません。

彼らに、

(f-1) 「どれくらい数学的な間違いを見つける数学的能力があるか」

(f-2) 「みつけた間違いを正確になおす数学的能力があるか」

という数学者として資質をみたい。この能力がなければ、

大学教員としても信用できない。

(f-3) 「辞書をひく側(読者)の立場に立てるか」

(収録項目数約6600と謳っていますが、

大多数の中学・高校生・理工系大学生が、

それを(一生)知らないでも数学ができる項目が半数近くあります。

ネット上の辞書・電子辞書やpdfファイルであれば、サーチエンジンで探すので、

項目数が多いことは問題になりませんし読者にはメリットですが、

辞典を実際に手でめくって引くときには、読者にとって完全にデメリットです。

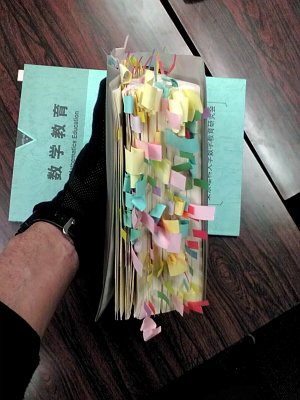

もし、監督省庁や学外の教育に関わる組織、編集幹事・委員と直接関係の無い学内組織、購買者から問い合わせあれば、付箋と書き込みをしている「間違いだらけの数学小辞典第2版」をお見せし何が間違いかも説明する用意があります。

なお、2月4日以来全く「正誤表」(91項目)が更新されていません。

[付記(3/24) 3月3日、3月15日に更新があったようで、

2013年 3月15日分はA4で9頁125項目が訂正

されています。この125項目と私の見つけた200以上の項目につき、

共通部分は10項目以下ですので、合わせて315以上は訂正すべき項目が

含まれています。

そこで、私も独自に重要と思えるものから時間を見つけ、

(200以上付箋がついているもので、重要と思える項目を選んでいきます。)

(書き始めたら、近くの項目にも難点を新発見してしまったので、それも)

「数学小辞典第2版1刷」(共立出版)「誤表」を発表していきます。

(*)X p5 アフィン空間 定義に誤りがある

(このままでは、付随したべクトル空間の次元が定まらない)。

ついでに、

この定義はワイル流であるが,

次の関連項目はこの記述と整合していません。

p5 アフィンきかがく クライン流で記述

p6 アフィンへんかん ワイル流でなく座標幾何学で定義されている

なお、アフィン変換は全単射アフィン写像であり、「アフィン写像」の項目がない。

更に、

p5 アフィン 単独で使われることはない

同じページに見えてしまったが、

p5 アーネシーのきょくせん

p5 アバカス

p5 アピアヌス

p5 アピケス

p5 アビセンナ=アブル

いづれも知らない言葉ですし、知らなくても数学はできます。

「知らないものは探さない」

つまり、引くことがない項目が大変に多い(読者の立場に立っていない)。

数学史の専門書(数学史は知らなくても数学はできるのですが)には

出てくるかもしれませんが、その場合この辞典より詳しい説明がな

されているはずです。

(*)X p593 ベクトルくうかん 定義に誤りがある。

(このままでは、空集合もベクトル空間です。昔の本でよくある誤り)

ついでに、今見つけた

X p593 ベクトルかん 定義になっていない。

定義に使われる「ベクトル線」は*が付いているが、

該当項目がない。、

なお、どちらも誤解が生じる用語で現在使われない。

(*)X p505 はいりほう 定義が間違っている。

これでは、高校数学教科書にある

「√2は無理数であることの背理法証明」は背理法ではない

ことになる。

更に、後半に出ている背理法の例は対偶法の例です。

(背理法の定義を問う理科大の入試問題(2002)に使ったら?

本HPの10頁を参照して下さい。)

ついでに、同じページに見えてしまったが、

p505 ハウスホルダーぎょうれつ

p505 ハウスホルダーへんかん

p505 ハウスホルダーほう

いづれも知らない言葉ですし、知らなくても数学はできます。

応用数学の専門書には出てくるかもしれませんが、その場合

この辞典より詳しい説明がなされているはずです。

純粋数学の用語は応用数学でも必要となる場合が多いが逆は殆どありません。

p505 はかり

数学の辞典でわざわざ引くとは思えない。

(*)X p576 ぶんすうしき 定義になっていない。

定義中の「代数式」の説明がどこにもない。

高校数学II教科書には「分数式」の定義が出ていますが、

「代数式」の意味はそれから類推するとしても、

x/x は教科書では分数式だが、ここの定義だと分数式ではない?

また、後半にある「一般的にいえば・・・」の部分は

一変数多項式に限定しているので、すぐ上の例を含まない。

ついでに、今見つけた

X p576 ぶんすう 定義が間違い。

p278 しょう にある商の定義だと、5/3=1

(この間違いは小学生にさえ害を与えます。最もひどい誤りです)

(*)Xぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ 項目名の間違い。

これは「きょうぶんさんぎょうれつ」です。

X p577 ぶんそくど 定義に誤りがある。ベクトルです。

(*)X p367 そくど これは「速さ」の定義で誤り。

ついでに

p576 ぶんし 分枝=枝

数学の辞典でわざわざ引くとは思えないし、

p38 えだ

正式な数学用語か不明「双曲線の枝」とはきいたことが無い。

高校の教科書にはみかけない。

(*)X p261 しゅうごうぞく 添え字付き集合族の定義が無い。

それにもかかわらず、位相や測度では使用している。

ついでに、

X p261 しゅうごうのべき ベキ集合はこう呼ばない。(写像の集合と紛らわしいので)

(*)X p719 わしゅうごう 無限個の集合 M_1,M_2,M_3,...,M_i,...

の和集合も同様に定義できるとありますが、二項演算から帰納的に定義できるのは

任意有限個の和集合です。無限集合(上だと可算だが、一般に)を添え字集合にもつ

集合族に対しては別途定義が必要です。

それにもかかわらず、位相や測度では使用している。

(*)X p137 きょうつうぶぶん 和集合と同様に不備な定義です。

集合族、和集合、共通部分は他項目でも多く使われているようので早めの修正をしたほうが良い。

(*)X p263 しゅうそく 前半は読者を混乱させる評論のようなことが延々と

述べられている。(できの悪い学生のレポートの頁数稼ぎのようです。)

例えば、収束の定義を書けという問題でこう書いたらXです。

ついでにみつけた

X p263 集積点 定義が間違い。(正誤表にある以外に)

(なお、正誤表にある項目で、他にも誤りが残っているものがあります。

[同じ項目を見ても誤りを見つける能力に差があることを実感します。

これは、脱背理法の一つの成果かもしれません。

背理法に慣れた人(特に研究者)は、背理法の証明中における

多量の誤った中間結果も見慣れてしまい、誤った主張に対する

違和感が少なくなっている可能性があります。

私は、背理法の仮定をおいた時点から、矛盾を出すまで、

「何をバカな事を言っているんだ」と腹立ちの連続です。]

以上、(*)Xがすでに見つけている200項目以上の一部(10項目)です。

(*)が付いていないXは今見つけたもの(4項目)です。

編集委員会の公表している「正誤表」の91項目と合わせて、

現在でも105項目に誤りがあることが明らかになりました。

(最終的には1000項目を優に越えると思います。)

「数学小辞典第2版1刷」(共立出版)

の大多数の読者は、現在の10O項目超の「正誤表・誤表」の存在すら知らないで使っています。

運よく、この「正誤表・誤表」の存在を知った読者も、それを見ながらこの「間違いだらけの数学小辞典」を使用するでしょうか?

なお、未だに出版・販売を続けていますから、被害は更に拡大し続けています。

|

|

|

更新情報:HP

更新情報:HP 更新情報:HP

更新情報:HP